L'America, tra sogni e disincanti

21.9 – 23.11.2025

Opere selezionate da Collezione Dionisio Gavagnin e fotografie di Valerio Geraci

A cura di

Steve Bisson e Dionisio Gavagnin

Orari

Domenica 16:30–19:30

Lab27 inaugura, a Treviso, il venerdì 19 settembre alle ore 21:00 la programmazione espositiva 2025/2026 con la mostra, a cura di Steve Bisson e Dionisio Gavagnin, “L’America, tra sogni e disincanti” che si interroga su cosa rappresenti ancora oggi l’America per l’immaginario occidentale che continua a inseguire evoluzioni, miti e derive. Il percorso espositivo intreccia sguardi storici tratti dalla Collezione di Dionisio Gavagnin – un archivio che custodisce icone della fotografia americana del Novecento – con quelli più contemporanei tratti dalla pubblicazione “American Eden” di Valerio Geraci, che dal 2016 percorre al volante gli Stati Uniti per rincorrere l’essenza, le contraddizioni, la bellezza ruvida e la forza mitopoietica che lo affascina fin dall’infanzia. Non si tratta dunque di una esposizione lineare, ma di una visione ellittica, fatta di contrappunti, echi e rimandi tra passato e presente. Un vocabolario visivo che ruota attorno a concetti che per decenni hanno alimentato la letteratura, il cinema e soprattutto la fotografia, e che oggi sembrano giunti a una fase critica.

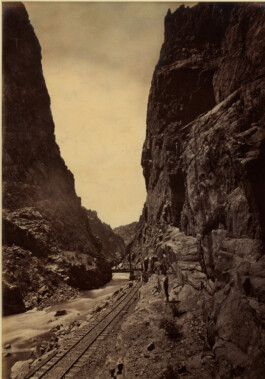

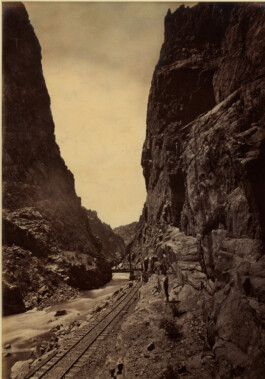

William Henry Jackson, Royal Gorge, Grand Canyon of the Arkansas, 1880 ca., Stampa all’albumina

Lo spirito pioniere. Si parte dal viaggio verso l’ignoto, il mito della frontiera, il carro e il cavallo come archetipi di un’epopea fondante. Il dittico che affianca Walker Evans (1933) e Geraci (2023), a novant’anni di distanza, suggerisce una sorprendente continuità d’intenti: lo sguardo sul margine, la tensione a una verità nascosta nelle pieghe del quotidiano in cui si cela uno spirito di affermazione e vittoria. La cifra estetica cambia, ma la postura dello sguardo resta.

La terra promessa. L’America come Eden originario: vasta, aperta, da conquistare. Un luogo di speranza e di ambizione. Le fotografie di O’Sullivan, Jackson, Curtis e Weston coprono un arco temporale che va dal 1874 al 1937, restituendo visioni iconiche di una natura incontrata dallo sguardo calcolatore, indagatore, documentario. È un preludio alla trasformazione del modo di percepire il mondo operata dalla macchina, un percorso che conduce fino ai giorni nostri e alla fotografia di Geraci (2021), in cui una biscia d’asfalto serpeggia nel paesaggio monumentale dello Utah: immagine potente della progressiva dissoluzione di quell’innocenza primigenia. L’intervento dello sguardo che manipola, cataloga, normalizza è ripreso nell’approccio seriale e industriale di Joseph Dankowski, il quale schematizza la visione e anticipa l’esegesi digitale attraverso la riproducibilità dei suoi tombini (1969-1971). A distanza di decenni, Geraci sembra fargli il verso con uno scatto vernacolare a Saint Martinville.

Valerio Geraci, Oljato-Monument Valley, Utah 2021

Il mito del progresso. Dalla conquista della terra a quella dell’asfalto: il progresso, in quanto narrazione salvifica, è messo in discussione da immagini che mostrano la trasformazione impattante e alienante del paesaggio. I parcheggi anonimi di un qualunque insediamento commerciale nel dopoguerra di Robert Frank (1955), per ritrovarci in un altrettanto desolante piazzale per turisti sullo sfondo della diga Hoover, in Nevada con Geraci (2016). Già nel 1947, Esther Bubley ci conduceva a bordo di un autobus Greyhound, simbolo di un’America percorribile “coast to coast” dove il viaggio si fa transito in una geografia ormai colonizzata dallo sguardo.

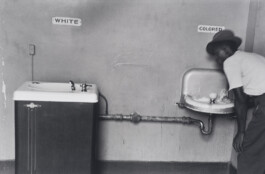

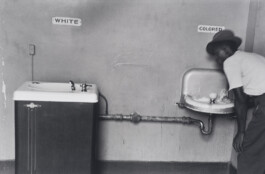

Ma vi è un’altra velocità: quella di chi non partecipa alla corsa o vi è escluso. L’uomo ritratto da Elliott Erwitt in North Carolina nel 1950 e quello fotografato da Geraci in Louisiana nel 2018 sembrano lo stesso: cappello, camicia bianca. Un dittico temporale che trova il proprio baricentro nella fotografia di Mydans (1936), con una coppia in un interno austero nell’Ohio rurale. Di nuovo la provincia, la stessa attraversata da Geraci, non per caso ma per scelta: perché lì si avverte il battito più sincero e trascurato dell’America profonda.

Elliot Erwitt, Wilmington, North Caroline 1950

Valerio Geraci, Lanky, Saint Martinville, Louisiana 2018

Mentre il mito si fa simbolo. Nel 1978 Joel Meyerowitz fotografa un’insegna McDonald’s accanto alla bandiera americana: due icone sovrapposte che segnano il passaggio dal sogno collettivo al consumo individuale. Il sogno è stato plagiato dalla civiltà dell’hamburger. Il sogno è ora brand, consumo, industria. E decenni dopo, Geraci ne registra la tenace persistenza – un altro McDonald’s, a Yuma, Arizona – dove il paesaggio è ormai piegato a una grammatica funzionale, omologante. Qui la figura del padre, spogliato nella penombra di una stanza in un motel del Tennessee (2017), diventa un viatico sulla condizione umana, già come lo sguardo nudo di Kee, un ragazzo sdraiato nell’obiettivo di Nan Goldin (1988).

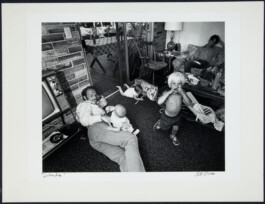

La televisione come strumento di ortopedizzazione delle masse e diffusione del mito. Un tempo regina del salotto e dell’immaginario collettivo. La TV che Stephen Shore ritrae nel 1975 è al centro dell’inquadratura, e riempie la stanza, è padrona della scena. In Geraci invece è relegata in un negozio sfitto in Mississippi (2017), ad un angolo in disparte: spenta, dimenticata, soppiantata dal flusso tascabile dei social. L’intrusione televisiva come preludio alla smaterializzazione dell’immaginario operato dal panopticon delle Big Tech.

Nan Goldin, Kee in bed, E. Hampton, NY 1988

Valerio Geraci, Room #313, Guest House Inn and Suites, Nashville, Tennessee 2017

Un sogno si incrina. Per alcuni, l’American Dream è ora un miraggio o fonte di contestazione. Nella foto di Joe Deal, del 1978, l’astrazione del paesaggio stradale anticipa il caos contemporaneo, una cartografia impazzita: un’eco che ritorna nella foto di Geraci con una macchina capovolta in Nebraska (2018), fuori strada. Ancora, nel 1975, Lee Friedlander ironizza sull’America monumentale costretta in una rotatoria, in una sorta di loop storico involutivo. Joel Sternfeld anche si allontana nel 1984, e ci mostra il volto di un cieco negli avamposti dell’Alaska, in un giardino lussureggiante che non può vedere. Anticipa il clima paradossale di un occidente al tramonto, prossimo al buio. Lo sguardo di un uomo di mezza età colto da Geraci in Wyoming (2017) è rivolto altrove, altrove rispetto anche al fotografo, alla fotografia, per catturare nella sua intensità l’azzurro dei cieli.

Valerio Geraci, Brady, Nebraska 2018

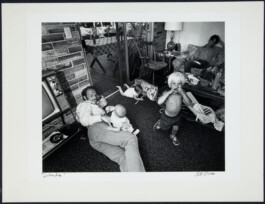

Diane Arbus, nel 1965, fotografa una famiglia durante un concorso per nudisti: siamo all’alba di una rivoluzione del corpo. Un corpo che verrà sdoganato, tradotto a merce per l’intrattenimento. Oggi quel corpo è spettacolo, prodotto, performance. Le cheerleader texane di Geraci, vestite da cowboy e bagnate da una luce dorata, sembrano incarnare una nuova messa in scena del desiderio e del conformismo (2018). Tra eros e marketing, l’individuo è ormai la sua immagine. La famiglia, e la casa. Simboli fondanti dell’immaginario borghese americano. Dorothea Lange (1935) ritrae, in pieno Dust Bowl, una famiglia lungo l’autostrada: sradicati ma compatti in una disperata unità, tragicamente reali. Nel 1972 Bill Owens ci conduce nella suburbia americana, lì dove ormai trovano rifugio ed espressione le aspirazioni dell’americano medio. E a modo suo, Geraci, lungo il suo viaggio, trova una famiglia e una casa a Brady, in Nebraska (2023). Li fotografa durante l’intimità di una decorazione natalizia: un momento insieme sacro e profano, rassicurante e precario, che ricorda quanto la stabilità familiare sia fragile e insieme capace di resistere a imprevisti e conseguenze esterne.

Bill Owens, Untitled da “Suburbia” 1972

Il progetto editoriale “American Eden” di Valerio Geraci non pretende di offrire una lettura esaustiva dell’America, ma apre una serie di finestre su quel sogno potente e contraddittorio che ne ha fatto un riferimento – e un modello – in Occidente. Così, la mostra “L’America tra sogni e disincanti” è un invito a riflettere su un sogno che ci riguarda ancora da vicino quali spettatori della parabola americana. Non è un epitaffio, ma forse un momento di esitazione critica. Geraci, insieme a illustri suoi predecessori, ci esorta a non semplificare e piuttosto a metterci in strada, a osservare più da vicino, per tentare di capire – o almeno di circoscrivere. Guardare come scelta, come atto poetico e di comprensione.

L'America, tra sogni e disincanti

21.9 – 23.11.2025

Opere selezionate da Collezione Dionisio Gavagnin e fotografie di Valerio Geraci

A cura di

Steve Bisson e Dionisio Gavagnin

Orari

Domenica 16:30–19:30

Lab27 inaugura, a Treviso, il venerdì 19 settembre alle ore 21:00 la programmazione espositiva 2025/2026 con la mostra, a cura di Steve Bisson e Dionisio Gavagnin, “L’America, tra sogni e disincanti” che si interroga su cosa rappresenti ancora oggi l’America per l’immaginario occidentale che continua a inseguire evoluzioni, miti e derive. Il percorso espositivo intreccia sguardi storici tratti dalla Collezione di Dionisio Gavagnin – un archivio che custodisce icone della fotografia americana del Novecento – con quelli più contemporanei tratti dalla pubblicazione “American Eden” di Valerio Geraci, che dal 2016 percorre al volante gli Stati Uniti per rincorrere l’essenza, le contraddizioni, la bellezza ruvida e la forza mitopoietica che lo affascina fin dall’infanzia. Non si tratta dunque di una esposizione lineare, ma di una visione ellittica, fatta di contrappunti, echi e rimandi tra passato e presente. Un vocabolario visivo che ruota attorno a concetti che per decenni hanno alimentato la letteratura, il cinema e soprattutto la fotografia, e che oggi sembrano giunti a una fase critica.

William Henry Jackson, Royal Gorge, Grand Canyon of the Arkansas, 1880 ca., Stampa all’albumina

Lo spirito pioniere. Si parte dal viaggio verso l’ignoto, il mito della frontiera, il carro e il cavallo come archetipi di un’epopea fondante. Il dittico che affianca Walker Evans (1933) e Geraci (2023), a novant’anni di distanza, suggerisce una sorprendente continuità d’intenti: lo sguardo sul margine, la tensione a una verità nascosta nelle pieghe del quotidiano in cui si cela uno spirito di affermazione e vittoria. La cifra estetica cambia, ma la postura dello sguardo resta.

La terra promessa. L’America come Eden originario: vasta, aperta, da conquistare. Un luogo di speranza e di ambizione. Le fotografie di O’Sullivan, Jackson, Curtis e Weston coprono un arco temporale che va dal 1874 al 1937, restituendo visioni iconiche di una natura incontrata dallo sguardo calcolatore, indagatore, documentario. È un preludio alla trasformazione del modo di percepire il mondo operata dalla macchina, un percorso che conduce fino ai giorni nostri e alla fotografia di Geraci (2021), in cui una biscia d’asfalto serpeggia nel paesaggio monumentale dello Utah: immagine potente della progressiva dissoluzione di quell’innocenza primigenia. L’intervento dello sguardo che manipola, cataloga, normalizza è ripreso nell’approccio seriale e industriale di Joseph Dankowski, il quale schematizza la visione e anticipa l’esegesi digitale attraverso la riproducibilità dei suoi tombini (1969-1971). A distanza di decenni, Geraci sembra fargli il verso con uno scatto vernacolare a Saint Martinville.

Valerio Geraci, Oljato-Monument Valley, Utah 2021

Il mito del progresso. Dalla conquista della terra a quella dell’asfalto: il progresso, in quanto narrazione salvifica, è messo in discussione da immagini che mostrano la trasformazione impattante e alienante del paesaggio. I parcheggi anonimi di un qualunque insediamento commerciale nel dopoguerra di Robert Frank (1955), per ritrovarci in un altrettanto desolante piazzale per turisti sullo sfondo della diga Hoover, in Nevada con Geraci (2016). Già nel 1947, Esther Bubley ci conduceva a bordo di un autobus Greyhound, simbolo di un’America percorribile “coast to coast” dove il viaggio si fa transito in una geografia ormai colonizzata dallo sguardo.

Ma vi è un’altra velocità: quella di chi non partecipa alla corsa o vi è escluso. L’uomo ritratto da Elliott Erwitt in North Carolina nel 1950 e quello fotografato da Geraci in Louisiana nel 2018 sembrano lo stesso: cappello, camicia bianca. Un dittico temporale che trova il proprio baricentro nella fotografia di Mydans (1936), con una coppia in un interno austero nell’Ohio rurale. Di nuovo la provincia, la stessa attraversata da Geraci, non per caso ma per scelta: perché lì si avverte il battito più sincero e trascurato dell’America profonda.

Elliot Erwitt, Wilmington, North Caroline 1950

Valerio Geraci, Lanky, Saint Martinville, Louisiana 2018

Mentre il mito si fa simbolo. Nel 1978 Joel Meyerowitz fotografa un’insegna McDonald’s accanto alla bandiera americana: due icone sovrapposte che segnano il passaggio dal sogno collettivo al consumo individuale. Il sogno è stato plagiato dalla civiltà dell’hamburger. Il sogno è ora brand, consumo, industria. E decenni dopo, Geraci ne registra la tenace persistenza – un altro McDonald’s, a Yuma, Arizona – dove il paesaggio è ormai piegato a una grammatica funzionale, omologante. Qui la figura del padre, spogliato nella penombra di una stanza in un motel del Tennessee (2017), diventa un viatico sulla condizione umana, già come lo sguardo nudo di Kee, un ragazzo sdraiato nell’obiettivo di Nan Goldin (1988).

La televisione come strumento di ortopedizzazione delle masse e diffusione del mito. Un tempo regina del salotto e dell’immaginario collettivo. La TV che Stephen Shore ritrae nel 1975 è al centro dell’inquadratura, e riempie la stanza, è padrona della scena. In Geraci invece è relegata in un negozio sfitto in Mississippi (2017), ad un angolo in disparte: spenta, dimenticata, soppiantata dal flusso tascabile dei social. L’intrusione televisiva come preludio alla smaterializzazione dell’immaginario operato dal panopticon delle Big Tech.

Nan Goldin, Kee in bed, E. Hampton, NY 1988

Valerio Geraci, Room #313, Guest House Inn and Suites, Nashville, Tennessee 2017

Un sogno si incrina. Per alcuni, l’American Dream è ora un miraggio o fonte di contestazione. Nella foto di Joe Deal, del 1978, l’astrazione del paesaggio stradale anticipa il caos contemporaneo, una cartografia impazzita: un’eco che ritorna nella foto di Geraci con una macchina capovolta in Nebraska (2018), fuori strada. Ancora, nel 1975, Lee Friedlander ironizza sull’America monumentale costretta in una rotatoria, in una sorta di loop storico involutivo. Joel Sternfeld anche si allontana nel 1984, e ci mostra il volto di un cieco negli avamposti dell’Alaska, in un giardino lussureggiante che non può vedere. Anticipa il clima paradossale di un occidente al tramonto, prossimo al buio. Lo sguardo di un uomo di mezza età colto da Geraci in Wyoming (2017) è rivolto altrove, altrove rispetto anche al fotografo, alla fotografia, per catturare nella sua intensità l’azzurro dei cieli.

Valerio Geraci, Brady, Nebraska 2018

Diane Arbus, nel 1965, fotografa una famiglia durante un concorso per nudisti: siamo all’alba di una rivoluzione del corpo. Un corpo che verrà sdoganato, tradotto a merce per l’intrattenimento. Oggi quel corpo è spettacolo, prodotto, performance. Le cheerleader texane di Geraci, vestite da cowboy e bagnate da una luce dorata, sembrano incarnare una nuova messa in scena del desiderio e del conformismo (2018). Tra eros e marketing, l’individuo è ormai la sua immagine. La famiglia, e la casa. Simboli fondanti dell’immaginario borghese americano. Dorothea Lange (1935) ritrae, in pieno Dust Bowl, una famiglia lungo l’autostrada: sradicati ma compatti in una disperata unità, tragicamente reali. Nel 1972 Bill Owens ci conduce nella suburbia americana, lì dove ormai trovano rifugio ed espressione le aspirazioni dell’americano medio. E a modo suo, Geraci, lungo il suo viaggio, trova una famiglia e una casa a Brady, in Nebraska (2023). Li fotografa durante l’intimità di una decorazione natalizia: un momento insieme sacro e profano, rassicurante e precario, che ricorda quanto la stabilità familiare sia fragile e insieme capace di resistere a imprevisti e conseguenze esterne.

Bill Owens, Untitled da “Suburbia” 1972

Il progetto editoriale “American Eden” di Valerio Geraci non pretende di offrire una lettura esaustiva dell’America, ma apre una serie di finestre su quel sogno potente e contraddittorio che ne ha fatto un riferimento – e un modello – in Occidente. Così, la mostra “L’America tra sogni e disincanti” è un invito a riflettere su un sogno che ci riguarda ancora da vicino quali spettatori della parabola americana. Non è un epitaffio, ma forse un momento di esitazione critica. Geraci, insieme a illustri suoi predecessori, ci esorta a non semplificare e piuttosto a metterci in strada, a osservare più da vicino, per tentare di capire – o almeno di circoscrivere. Guardare come scelta, come atto poetico e di comprensione.